結婚式に電報を送りたいと思っても、「事前に本人に伝えるべき?」「サプライズはできる?」など、分からないことが多くて不安になりますよね。

結論から言うと、電報を送ることを新郎新婦に事前に伝える必要はありません。サプライズとして何も言わずに送ってもマナー違反とはならないのでご安心ください!

ただし、バルーン電報などの大きな物は、送っても大丈夫か結婚式場に確認するのがおすすめです。

後ほど、電報の送り方や注意点について詳しく解説しますので、参考にしてみてください。

この記事では、

- 結婚式に電報を送るときは事前に伝えるべきか

- 結婚式への電報の送り方

- 結婚式に電報を贈る際の注意点

についてご紹介します。

結婚式への電報の送り方を知って、お祝いの気持ちをスマートに届けましょう♪

\おすすめの電報サービスはこちら/

\おしゃれな電報をピックアップ/

結婚式に電報を送るときは事前に伝える?

冒頭でもお伝えしたように、電報を送ることを新郎新婦に事前に伝える必要はありません。サプライズとして何も言わずに送ってもマナー違反とはならないのでご安心ください!

もちろん、確実に本人のもとへ届くように、事前に伝えておくのも良いでしょう。当日、結婚式後に新郎新婦が持ち帰ることを考えると、事前に伝えた方が親切とも言えるかもしれません。

このように、事前に伝えても伝えなくても、どちらでも問題ありません。「サプライズしたい」「確実に届けたい」など、あなたの気持ち次第で決めましょう。

ただし注意点として、バルーン電報などの大きな物を送りたい場合は、送っても大丈夫か結婚式場に確認しておくのがおすすめです。

実は式場によっては、バルーン電報を受け付けていないこともあります。「せっかく送ったのに本人たちに届かなかった…」ということがないように、式場への連絡は怠らないようにしましょう。

結婚式への電報の送り方

では、実際に結婚式に電報を送る際は、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか。

ここからは、電報の送り方について、順を追って解説します。

- 結婚式の日時などを確認

- 利用する電報サービスを選ぶ

- 電報の種類を選ぶ

- メッセージの内容を考える

- 電報を注文する

①結婚式の日時などを確認

まずは、電報を送る結婚式の基本情報を確認します。

必ず押さえておきたいポイントは以下の通りです。

- 新郎新婦の名前(フルネーム)

- 会場の正確な住所

- 式の日程と開始時間

宛名となる新郎新婦の氏名はもちろん、会場の正確な住所や結婚式の日時をよく確認しておきましょう。

ちなみに、ホテルなどの大きな会場で結婚式が行われる場合は、1日に何組もの結婚式が予定されていることが多いです。そのため、披露宴会場の部屋の名前も把握しておくのがおすすめです。

上記の情報は、新郎新婦本人に聞くのが確実ですが、サプライズにしたい場合は結婚式に出席予定の友人に聞いてみると良いでしょう。

②利用する電報サービスを選ぶ

次に、利用する電報サービスを選びます。

各業者によって、選べる電報の種類や価格帯、配達にかかる日数などが異なります。利用する状況によって適切なサービスを選びましょう。

おすすめの電報サービスについては、下記の記事でご紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください!

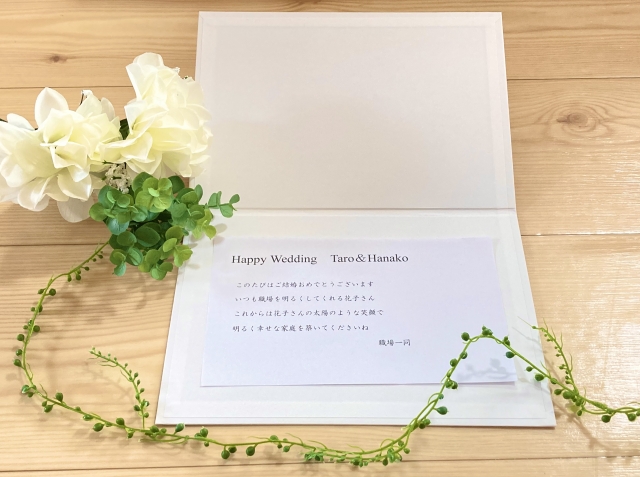

③電報の種類を選ぶ

利用する電報サービスが決まったら、電報の種類を選びます。

結婚式向けの電報は、定番のカードタイプに加え、ぬいぐるみやバルーン、プリザーブドフラワーが付いたものなど華やかなデザインが多数用意されています。

式の雰囲気や新郎新婦の好みに合わせて選ぶと良いでしょう。なお、種類によって価格が大きく変動するので、予算に応じて絞り込むとスムーズです。

おすすめの電報は、下記の記事にまとめています。結婚式にピッタリのおしゃれな電報をピックアップしていますので、参考にしてみてください♪

④メッセージの内容を考える

メッセージに関しては、披露宴で読まれる可能性を考えて、新郎新婦や他の出席者が気を使ったり不快になったりする内容は避けましょう。

具体的には、下記のような話題は避けるのが無難です。

- 友人間や親族間でしか伝わらない内輪ネタ

- 結婚式を欠席したことに対する謝罪

- 妊娠・出産に関するセンシティブな話題

結婚式の場にふさわしい、爽やかなお祝いのメッセージを心がけましょう。

また、メッセージの文字数については、150文字程度に収めるのが理想的です。長くても300文字以内を目安にしましょう。

⑤電報を注文する

注文はインターネットから簡単に行えます。電報の種類、メッセージ内容、差出人情報、お届け先、希望配達日などを入力し、支払い手続きをすれば完了です。

なお、申込みから配達までの日数は、利用するサービスや電報の種類によって異なります。特に生花が使われた特殊な電報の場合は早めの手配が必要なこともあります。

申込み時には配達日数と締切時間を必ず確認しておきましょう。

結婚式に電報を贈る際の注意点

最後に、結婚式に電報を送る際の注意点を解説します。マナーを守ったうえでお祝いの電報が送れるよう、ぜひチェックしてください。

- 前日までには届くようにする

- 宛名の書き方に気を配る

- 差出人の書き方に気を配る

- メッセージに忌み言葉を使わない

前日までには届くようにする

電報は、結婚式の前日までに届くように手配するのが基本です。

式場に届いた電報は、結婚式当日に新郎新婦が確認し、披露宴で読み上げる内容を選びます。この確認作業がスムーズに進むよう、結婚式の3日前から前日の間に届けましょう。

ただし、式場によって電報の受け取り可能日や、バルーンなどの特殊なギフトに関する規定が異なることがあります。そのため、事前に会場のルールを確認することをおすすめします。

宛名の書き方に気を配る

電報の宛名の書き方については、基本的に新郎新婦両名のフルネームを記載します。

ただし、どちらか一方としか面識がない場合は、その方のお名前だけを記すのがおすすめです。これにより、新郎新婦側で関係者の振り分けがしやすくなります。

入籍後でも一般的には旧姓を使用しますが、新姓が定着している場合は新姓でも問題ありません。

なお、メッセージ内での呼びかけは、フォーマルに「〇〇さん」とするのが無難です。

差出人の書き方に気を配る

個人で送る場合は、差出人のフルネームに加えて連絡先情報(住所・電話番号)を記載します。

職場関係の場合は、会社名や所属部署、役職も併記すると良いでしょう。

複数名を列記する場合は、目上の方から順に記載します。ただし披露宴で読み上げられることを考えると、人数が多すぎるのは避けた方が良いでしょう。

具体的には、3名以上の場合に「〇〇一同」という形式でまとめるのが望ましいです。

メッセージに忌み言葉を使わない

祝電のメッセージでは、「忌み言葉」と呼ばれる縁起の良くない表現を避けることが大切です。特に以下のような言葉は使用を控えましょう。

- 「切れる」「別れる」など離別を連想させる言葉

- 「ますます」「いろいろ」など繰り返し(再婚など)を連想させる言葉

- 「死ぬ」「壊す」など不幸を想起させる言葉

これらの点に気を配ることで、より心のこもった祝電を贈ることができます。

まとめ

この記事の内容をまとめると以下の通りです。

- 新郎新婦に事前に伝える必要はなく、サプライズとして送るのもOK!

- または確実に本人のもとへ届くように、事前に伝えておく判断もアリ。

- バルーン電報などの大きな物を送りたい場合は、結婚式場に要確認。

- 結婚式の日時などを確認

- 利用する電報サービスを選ぶ

- 電報の種類を選ぶ

- メッセージの内容を考える

- 電報を注文する

- 前日までには届くようにする

- 宛名の書き方に気を配る

- 差出人の書き方に気を配る

- メッセージに忌み言葉を使わない

結婚式に電報を送る際、新郎新婦に事前に伝える必要はなく、サプライズも可能です!ぜひ素敵な電報を送って、お祝いの気持ちをしっかりと届けましょう♪

\おすすめの電報サービスはこちら/

\おしゃれな電報をピックアップ/